かごしま環境未来館

CLOSE

サイトマップ

スタッフブログ

更新日:2025年04月27日

つくる責任・つかう責任を楽しく学ぶ。

「未来館SDGsフェスタ」をレポート

2025年3月29日(土曜日)・30日(日曜日)の2日間、かごしま環境未来館で「未来館SDGsフェスタ」を開催しました。テーマは「つくる責任 つかう責任」。当日は、ワークショップや展示など17のプログラムを実施し、“未来のためにわたしたちにできること”を参加者のみなさまと一緒に考えました。

つくる責任 つかう責任について楽しく学ぶワークショップ

さまざまなワークショップを行い、いち消費者として日々の生活の中で何ができるのか、考えるきっかけをつくりました。

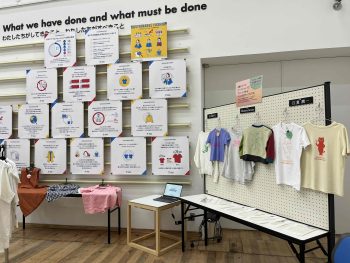

▲「古着リメイク~シルクスクリーンでオリジナルの1着をつくろう~」古着にシルクスクリーンでイラストをプリントするリメイクワークショップを行いました。使用した古着は、株式会社ECOMMIT様ご協力のもと、未来館に期間限定で導入した不用品回収ボックスPASSTOに集まったもの。イラストは、鹿児島県在住の人気イラストレーター 江夏 潤一さん、Okamoto Sumireさん、YUMEYOさんの作品です。イベント期間中、合計110着の古着がリメイクされ、次に必要とする方の手に渡りました。ブース内では、環境省のサステナブルファッションについての展示を行い、ファッションのあり方について考えていただくきっかけになりました。

※2024年11月22日から2025年3月28日まで期間限定で導入した不用品回収ボックスPASSTOには、合計179点の洋服が集まりました。回収にご協力いただきましたみなさま、ありがとうございました。

▲「プラスチックごみをとかして作ろう!私だけのキーホルダー」ペットボトルキャップなどのプラスチックごみを破砕・射出成形してキーホルダーを作りました。工業的に行われるマテリアルリサイクルの仕組みを学ぶ機会となりました。

▲「誰でもカンタン繰り返し使える みつろうラップ作り」自分でお絵かきしたオリジナルのみつろうラップを作りました。繰り返し使うことで、ごみ削減に繋がります。

▲「春の色の小さなおうちをつくろう!」ミニチュアダンボールハウスづくりを行いました。100%古紙の段ボールのことや素材ごとのストーリーを知っていただき、それぞれの目線で「つくる責任」を考えるきっかけになりました。

▲「おもちゃのかえっこバザール」使わなくなったおもちゃを持ち込み、次に必要とする子へ繋げる取り組みです。運営も子どもスタッフ中心で行い、子どもが主役の体験の場を作ることができました。

▲「かごもくであそぼう♪木育おもちゃの広場」鹿児島県産の木材を使用した“かごもく”で遊び、木のぬくもりや優しい音、香りを体感してもらいました。

▲「フェアトレード展示&フェアトレードビーズのチャームづくり」未来館サポーターが企画・運営を行いました。フェアトレードについて学べるパネルを展示し、ブースを訪れる人に説明を行いました。

つくる責任 つかう責任 をじっくり考える講座

講座では、講師をお呼びして「つくる責任 つかう責任」について詳しく学びました。

▲「キラキラ☆宝石せっけんをつくろう」鹿児島の自然素材やボタニカル素材にこだわった製品を手作りされている石けん工房sunny tree様による宝石せっけんづくり講座を行いました。石けんと環境問題についてのお話もあり、参加した方からは、「環境のことも意識しながら大切につかっていきたいと思います」という声がありました。未就学児のお子さまも集中して取り組めたようで、綺麗なせっけんに目を輝かせていました。

▲「今日から君も寿司職人!鹿児島のお魚で寿司をにぎろう!」回転寿司店『寿司まどか』を運営する康正産業株式会社様による寿司職人体験講座を行いました。地産地消やフードロス削減について学んだ後、実際に鹿児島の魚を使って寿司をにぎりました。魚の解体ショーもあり、ボリューム満点の内容でした。参加した方からは、「魚の命をいただいているということも改めて感じることができ、普段みれない魚のさばき方など全てが勉強になりました」という声がありました。

ステージ

環境フォトコンテストの表彰式と木管五重奏Lallure様によるコンサートを行いました。

遊びの広場

楽しく遊べる広場も充実。クイズラリーに参加してミニトレインに乗車したり、木のブランコに乗ったり、子どもたちが思い思いに楽しんでいました。

2日間にわたって開催された未来館SDGsフェスタは、多くのお客様にお越しいただき、盛況のうちに終えることができました。

「もっと環境のことについて、子どもも大人も一緒に学びたくなりました」「フェアトレードのことを詳しく学べて良かった」「子どもが楽しそうにしていたのでまた来たいです」といった声をいただきました。

かごしま環境未来館では、今後も環境問題に取り組むための一歩を後押しするような機会を提供していきます。