かごしま環境未来館

CLOSE

サイトマップ

スタッフブログ

更新日:2024年06月19日

令和6年6月15日(土曜日)に、環境月間企画展の体験イベント「木・草・花(=き・く・け)を標本にしよう!」を開催しました。博物館資料としての植物標本の利用や価値について知り、実際に植物標本づくりを体験しました。鹿児島大学総合研究博物館の先生やスタッフの方に標本採集のしかたや、押しつぶすポイントなどを丁寧に教えていただきました。

標本にする植物は、花や実がついたものを選んで採ると後でどの種かを見分けるのに良いということを教わりました。また、植物の根ごと採集したのも驚きでした。

採集してきた植物を新聞にはさんで押しつぶしました。葉は裏と表が見えるように置くことや、葉が茎からどのように出ているかが見えるように置くと良いと教わりました。

押しつぶしが終わったら、植物の名前を図鑑やインターネットで調べて標本ラベルに記入し、どこで採集したかまで記録しました。

次は、作った標本を乾燥させるために、ダンボールにはさんでひもでしばりました。写真のように、受講者が上に乗って圧をかけながらぐっぐっとひもをひいていて、それでも大丈夫だそうです。そして、水分がしっかり抜けるように乾燥機で乾燥させます。家庭では、布団乾燥機などでも代用できるそうです。乾燥させる時に茶色になりにくいポイントを教えてもらいました。

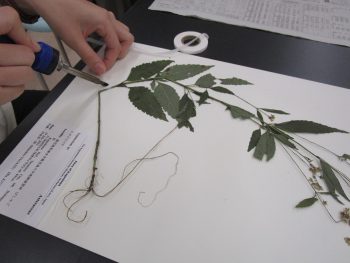

講座で採集した植物標本が乾燥するまでに時間がかかるので、標本を専用の台紙に貼り付ける作業は先生が事前に準備してくださった別の標本を使って体験しました。

熱で溶ける専用のテープを使い、専用のはんだごてを使って丁寧に貼りつけていきました。標本が落ちないようにどこに貼るか考えながらの作業で、受講者は少し緊張ぎみでした。

標本ラベルをしっかり貼り付け、完成です。標本ラベルがあることで標本の価値が高まるそうです。ラベルがないとどこに生えたいたものか分からなくなり、標本としての価値が下がるそうです。知らないことがたくさんあって、学びが多い講座となりました。これから自由研究で植物標本を作る方には、とても参考になる内容だったと思います。きちんとした標本を作製して状態よく保管していれば百年後も残るとのことので、そんな標本づくりを目指していけたら、すごい自由研究になるのではないかと思いました。ご協力いただいた鹿児島大学総合研究博物館のみなさま、ありがとうございました。